La dimensione frattale, concetto reso popolare da Benoît Mandelbrot negli anni '70, fornisce uno strumento potente per quantificare la complessità di oggetti geometrici. Tradizionalmente applicata a forme continue, la dimensione frattale può essere adattata per studiare strutture discrete come i polimini, rivelando caratteristiche nascoste della loro morfologia e fornendo una misura della complessità geometrica di queste strutture. La dimensione frattale $D$ può essere pensata come la potenza del fattore di scala $\frac{1}{\epsilon}$ della misura $N$ di un oggetto data una certa scala del suo "raggio".

Se $\mathcal{F}$ è una figura piana e $N(\varepsilon)$ il numero minimo di quadrati di lato $\varepsilon$ necessari per ricoprire $P$, la dimensione box-counting è definita come:

\[

\dim_B(\mathcal{F}) = \lim_{\varepsilon \to 0} \log_\frac{1}{\varepsilon} N(\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log\frac{1}{\varepsilon}}

\]

Le proprietà frattali emergono naturalmente anche in strutture discrete. Per una figura piana come un cerchio, un quadrato, un polimino, occorrerà distinguere tra dimensione frattale della figura e dimensione frattale della linea che ne costituisce il bordo.

I polimini possono essere classificati in tre categorie principali basate sulla loro dimensione frattale:

- Polimini compatti ($\dim_B \approx 2$): Forme che tendono a riempire efficientemente lo spazio.

- Polimini ramificati ($1 < \dim_B < 2$): Forme con struttura dendritica che esibiscono proprietà frattali intermedie.

- Polimini lineari ($\dim_B \approx 1$): Forme essenzialmente unidimensionali.

Uno degli indicatori più significativi del carattere frattale di un polimino è la relazione tra il suo perimetro $P$ e la sua area $A$. Per forme euclidee regolari, vale tipicamente $P \propto A^{1/2}$, mentre per frattali puri si ha $P \propto A^{D/2}$ dove $D\gt 1$ è la dimensione frattale del bordo, in particolare $D\approx 2$ per strutture filamentose.

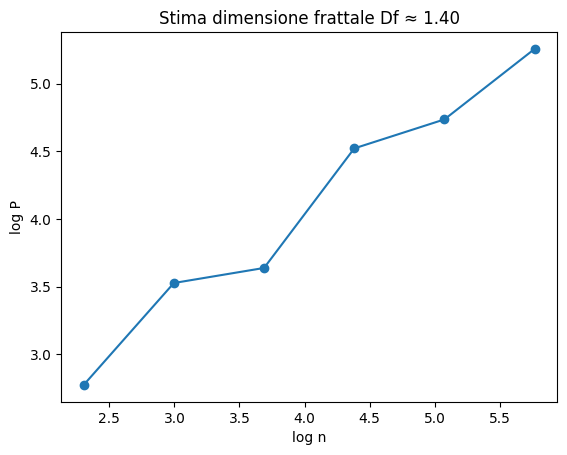

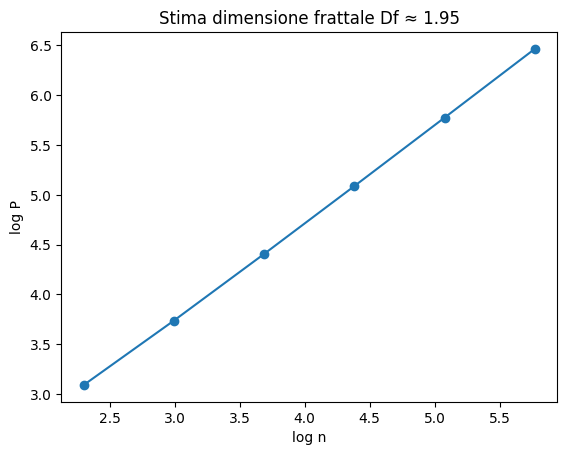

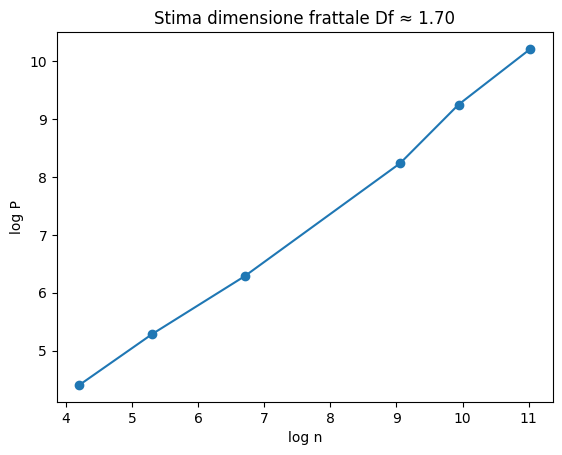

def stima_dim_fratt(Ss):

logn, logP = [], []

for S in Ss:

logP.append(np.log(perim(S)))

logn.append(np.log(len(S)))

slope = np.polyfit(logn, logP, 1)[0]

Df = 2*slope

plt.plot(logn, logP, 'o-')

plt.xlabel("log n")

plt.ylabel("log P")

plt.title(f"Stima dimensione frattale Df ≈ {Df:.2f}")

plt.show()

stima_dim_fratt( [genera(n)[0] for n in [10,20,40,80,160,320]])

stima_dimensione_frattale( [genera_polimino_labirintico(n) for n in [10,20,40,80,160,320]])

stima_dimensione_frattale( [genera_DLA(n) for n in [10,20,40,80,160,320]])

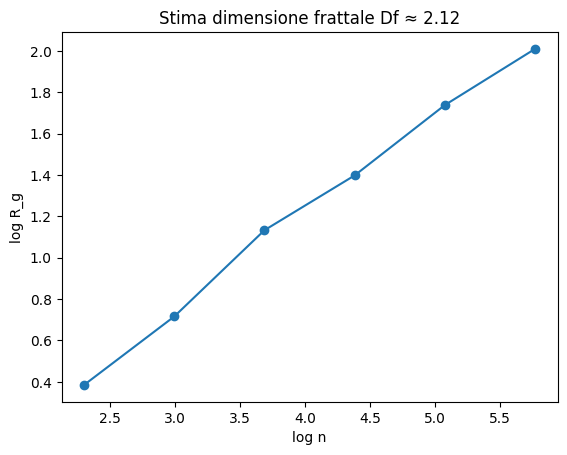

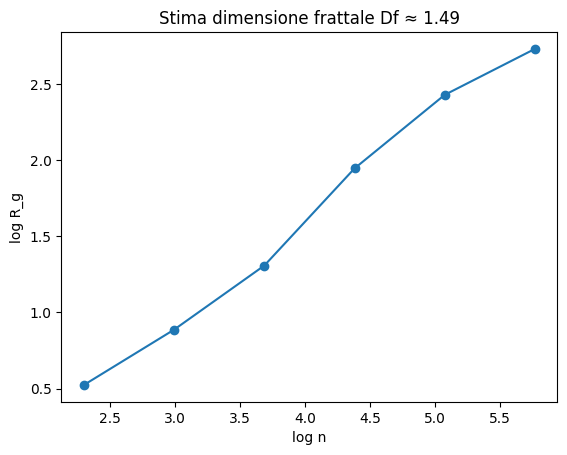

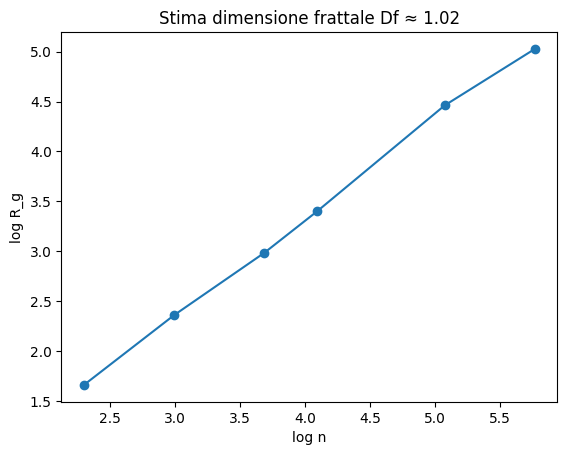

Per polimini frattali possiamo usare anche il raggio di girazione, che fornisce la densità e compattezza del corpo, per la dimensione frattale del polimino.

def stima_dimensione_frattale(Ss):

logn, logR = [], []

for S in Ss:

logR.append(np.log(raggio_girazione(S)))

logn.append(np.log(len(S)))

slope = np.polyfit(logn, logR, 1)[0]

Df = 1/slope

plt.plot(logn, logR, 'o-')

plt.xlabel("log n")

plt.ylabel("log R_g")

plt.title(f"Stima dimensione frattale Df ≈ {Df:.2f}")

plt.show()

stima_dimensione_frattale( [genera(n)[0] for n in [10,20,40,80,160,320]])

stima_dimensione_frattale( [genera_polimino_labirintico(n) for n in [10,20,40,80,160,320]])

stima_dimensione_frattale( [genera_DLA(n) for n in [10,20,40,80,160,320]])

Esiste dunque una chiara relazione tra la morfologia dei polimini e i processi che li generano. Modelli di crescita come il modello di Eden o il Diffusion-Limited Aggregation producono polimini con dimensioni frattali caratteristiche

- Fractal dimension, From Wikipedia, the free encyclopedia