Retorica e logica

“I matematici sono come i francesi: se si dice loro qualcosa la traducono nel proprio linguaggio, ed essa appare subito diversa.”

Goethe

Ipotesi di Sapir-Whorf

Nella sua forma più estrema, questa ipotesi assume che il modo di esprimersi determini il modo di pensare.

Ad esempio le lingue moderne hanno in genere più sostantivi che verbi mentre nel greco antico al contrario i nomi erano in gran parte derivati verbali, così che gli uni pensano in termini di sostantivi e oggetti, e gli altri di verbi e azioni.

La verità descritta da alétheia e apokálypsis era dunque, da un lato, qualcosa di «indimenticabile» o, almeno, di «indimenticato», e dall'altro una «rivelazione» o una «scoperta»: si trattava, cioè, della verità razionale che si palesa o emerge nel pensiero, e della verità scientifica che si scopre o si disvela nell'osservazione.

da L'impero dei segni di Piergiorgio Odifreddi sul libro di Luigi Borzacchini, Il computer di Platone, un viaggio nelle origini del pensiero logico e matematica, Edizioni Dedalo, 2005

«La nostra analisi della natura segue linee tracciate dalle nostre lingue madri. Le categorie e le tipologie che individuiamo nel mondo dei fenomeni non le troviamo lì come se stessero davanti agli occhi dell'osservatore; al contrario, il mondo si manifesta in un flusso caleidoscopico di impressioni che devono essere organizzate dalle nostre menti, cioè soprattutto dai sistemi linguistici nelle nostre menti. Noi tagliamo a pezzi la natura, la organizziamo in concetti, e nel farlo le attribuiamo significati, in gran parte perché siamo parti in causa in un accordo per organizzarla in questo modo; un accordo che resta in piedi all'interno della nostra comunità di linguaggio ed è codificato negli schemi della nostra lingua... tutti gli osservatori non sono guidati dalle stesse prove fisiche verso la stessa immagine dell'universo, a meno che i loro bagagli linguistici siano simili, o possano essere in qualche modo calibrati.» (Benjamin Whorf - Language, Thought and Reality, pp. 212-214. Trad.: V. Rota)

Il ragionamento è il percorso - che possiamo dire giustificazione, spiegazione ... - che da un insieme di dati o informazioni – dette premesse – conduce ad altri dati o informazioni - che possiamo dire conclusione -. Generalmente soddisfa il bisogno di controllare e garantire la validità di un'intuizione, un'incontrollato processo creativo che lo anticipa.

Tipi di ragionamento sono

- deduzioni, che garantiscono le conclusioni in matematica; particolari tecniche deduttive sono il ragionamento per assurdo e il principio d'induzione matematica;

- induzioni, che suffragano fino a prova contraria le leggi fisiche;

- abduzioni, per giustificare una situazione iniziale, essendo noto l'effetto in virtù di una qualche legge nota, tipico di un'indagine poliziesca;

- analogie, che dall’eguaglianza o somiglianza constatata tra alcuni elementi tra oggetti o situazioni fa seguire l’eguaglianza o somiglianza anche di altri loro elementi.

Poiché il suo scopo è di convincere, il ragionamento è una tecnica retorica ma che rinuncia a far uso dell'aspetto emotivo, sfumato e ambiguo che per lo più caratterizza la comunicazione umana. Inoltre la retorica è arte del parlare e dello scrivere bene se non perfino con ricercatezza.

Logica, retorica e linguistica

di Salvatore De Masi

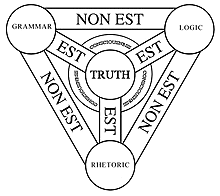

La connessione tra Logica, Retorica e Grammatica, una connessione ben nota agli antichi, è anche prominente nella moderna teoria dell'argomentazione, in cui il campo della Logica - nel diciannovesimo secolo limitato agli studi matematici - è in effetti esteso. La logica e la linguistica hanno in comune lo studio delle lingue e i principi della logica mostrano anche la loro validità nella semantica delle lingue naturali. I problemi di significato nei linguaggi naturali che sembrano difficili da analizzare nell'ambito di un approccio logico-semantico possono essere adeguatamente affrontati in Pragmatica. Mentre la logica procede attraverso dimostrazioni e la retorica è l'arte della persuasione, l'argomentazione impiega sia i metodi deduttivi della logica formale sia i metodi inferenziali alternativi della pragmatica

Logica e linguistica. Possono andare d'accordo?

di Carlo Cecchetto

L'autore di questo articolo sostiene, mediante un piccolo esempio, che l'utilizzo della logica matematica permette di scoprire delle proprietà del linguaggio naturale che non si potrebbero vedere "occhio nudo". Dunque, la logica può avere in una scienza umana come la linguistica un ruolo non dissimile da quello che ha la matematica nelle scienze della natura.

La logica e il pensiero visivo

di Luciano Floridi

Da sempre il pensiero visivo svolge infatti due funzioni, una comunicativa e l’altra operativa, ciascuna delle quali ha contribuito in modi alterni ma decisivi alla sua fortuna.

La televisione è stata il principale strumento per un influente apprezzamento del pensiero visivo in funzione comunicativa, ma è merito del computer aver rivoluzionato il nostro modo di manipolare le immagini grazie all’interattività. ... Quel visionario di Lullo cercava un linguaggio che si identificasse con le cose e una procedura che permettesse la manipolazione di queste ultime attraverso di esso in modo quasi magico. Siamo ormai vicini alla diffusione di massa di ambienti virtuali, in cui oggetti insapori e inodori rispondono ed obbediscono ai nostri comandi o al tocco delle nostre dita. Sembra proprio che alla fine sia spettato alla montagna andare letteralmente verso Maometto, grazie alla sostituzione dell’occultismo esoterico rinascimentale con quella scienza, anch’essa forse un po’ stregonesca, che è l’informatica.

Leibniz e la lingua Characteristica Universalis

di Enrico BarsantiLeibniz e la logica

di Massimo Mugnai su Matematica, Cultura e Società, Rivista dell’Unione Matematica Italiana... Leibniz aveva intuito che come i predicati erano necessari per esprimere le proposizioni, così vi doveva essere una forma, ancora più astratta dei predicati, che permettesse di fare i sillogismi, cioè che fosse necessaria per le deduzioni in genere (3). E meditando sulla classificazione delle proposizioni, ritenne di dover credere che tutte le proposizioni possano ridursi, per scomposizione, a un piccolo numero di proposizioni primitive e indefinibili. Così, facendo una enumerazione completa di tali proposizioni primitive (verità elementari di tutti i pensieri) che costituiscono l'ALFABETO DEI PENSIERI UMANI, e combinandole poi insieme con un procedimento combinatorio, sarebbe possibile ottenere tutte le proposizioni complesse dei pensieri, esattamente come le parole e le frasi del discorso sono le combinazioni di un piccolo numero di lettere dell'alfabeto

Le origini della logica matematica: Boole e Frege

di L. Malusa

Nella storia della logica matematica due sono i nomi cui tutti si richiamano come autori che hanno segnato la svolta decisiva per la nascita della disciplina: Boole e Frege. E, se vogliamo trovare un progenitore comune, viene subito il richiamo alla figura di Leibniz, cui entrambi fanno esplicito riferimento. Leibniz ha anticipato molti dei risultati di Boole, anche se non si sa quanto Boole avesse letto di Leibniz, e anche se molti scritti logici di Leibniz rimasero comunque inediti fino a tempi successivi (e in parte sono inediti a tutt'oggi!). Leibniz per primo però ebbe la chiara intuizione che si possono fare calcoli non solo con numeri, ma in generale con simboli.

George Boole

“The design of the following treatise is to investigate the fundamental laws of those operations of the mind by which reasoning is performed; to give expression to them in the symbolical language of a Calculus, and upon this foundation to establish the science of Logic and construct its method; to make that method itself the basis of a general method for the application of the mathematical doctrine of Probabilities; and, finally, to collect from the various elements of truth brought to view in the course of these inquiries some probable intimations concerning the nature and constitution of the human mind”

Essay in aid of a Grammar of Assent

di John Henry Newman

Trattato di logica applicata scritto nella seconda metà dell'Ottocento da un cardinale.

Logica intuizionista

su Treccani,

Enciclopedia della Matematica (2013)

Logica intuizionista

di Gabriele Lolli

La prova di Gödel

di Ernst Nagel e James R. Newman

- Il problema della compatibilità

- Prove assolute di compatibilità

- La codificazione sistematica della logica formale

- Un esempio di dimostrazione assoluta di compatibilità valida

- L’idea della rappresentazione e il suo uso in matematica

- Le prove di Gödel

- La numerazione di Gödel

- L’aritmetizzazione della matematica

- Il nocciolo della dimostrazione di Gödel

Deduzione naturale

un sistema senza assiomi, basato su una serie di regole di inferenza il cui numero dipende dai connettivi che definiamo come primitivi proposto, nella sua formulazione moderna ad albero, nel 1934 da Stanislaw Jaśkowski e, indipendentemente, nel 1935 da Gerhard Gentzen.

| Natural Deduction Rules |

A B ------ [&I] A & B |

A & B ------ [&E1] A |

A & B ------ [&E2] B |

A ------ [+I1] A + B |

B ------ [+I2] A + B |

A + B A => C B => C

---------------------- [+E]

C

|

F ---- [Efq] A |

A A => B --------- [=>E] B |

-- A ------- [Raa] A |

The introduction implication Rule =>I is not above. It corresponds

to a Proof Line beginning with the word therefore.

This rule is defined on the syntax page

The conjunction is written &,

the disjonction is written +

I = introduction,

E = elimination,

=>E = modus ponens,

Efq = ex falso quodlibet,

Raa = reductio ad absurdum

In addition to these rules, we define the negation and the equivalence by

-A = A => F

A <=> B = (A => B) & (B => A)

In a proof, one can replace every Formula by an other Formula equal when we replace the Negations and

the Equivalences by their Definitions.

Natural Deduction

prover implemented in Ocaml.

Logica e Filosofia

di Massimo Mugnai

Sono trascorsi quarant'anni da quando, nel 1957, Ettore Casari diede alle stampe il volume Logica dei predicati.

Durante il fascismo, in Italia, il predominio culturale e politico dell'idealismo di matrice hegeliana era stato un potente ostacolo allo sviluppo della logica matematica, sebbene proprio un italiano, Giuseppe Peano, fosse riconosciuto unanimemente tra i fondatori della disciplina. Nei confronti della logica "formale" Hegel, a suo tempo, si era già espresso in termini limitativi: l'atteggiamento di sufficienza, se non proprio di ostilità, che gli idealisti italiani manifestavano verso la scienza, considerata un sapere di rango inferiore rispetto alla filosofia, aveva gettato ulteriore discredito sull'alleanza che la logica aveva stretto con la matematica. Nel dopoguerra, col mutare del clima culturale, un settore rilevante della filosofia italiana, grazie anche al contributo di autori come Ludovico Geymonat e Giulio Preti, aveva propugnato un modo di fare filosofia che tenesse conto dei risultati del pensiero scientifico e che comunque comportasse un avvicinamento a quest'ultimo. Nella nuova situazione il libro di Casari segnava la ripresa di un discorso interrotto, non però dove questo era stato lasciato, ma al livello più alto in cui era giunto in quegli anni.

La filosofia della matematica del '900

di Ettore Casari

Ciò che infatti meglio contraddistingue la matematica ottocentesca da quella del secolo di Eulero e di Lagrange è il graduale, ma sicuro, affermarsi in essa di un atteggiamento rigoristico che si manifesta attraverso l'emergere progressivo di una esigenza profonda di chiarezza e di determinazione dei propri concetti e dei propri metodi, e poi, via via, di fondazione delle varie discipline e infine, più in generale, di tutta la matematica.

Intervista a Douglas Hofstadter

di Piergiorgio Odifreddi

Se oggi la logica e alcune delle sue idee epocali sono note a un vasto pubblico, anche non scientifico, lo si deve soprattutto a «Gödel, Escher e Bach» di Douglas Hofstadter, che ha esibito una rete di connessioni, spesso insospettate e sorprendenti, fra i linguaggi naturali, artistici, logici, biologici, informatici e artificiali, ed è valso al suo autore il Premio Pulitzer nel 1980